L’origine del termine “budino” può essere fatta risalire al latino “botellus,” che significava “salsiccia.” Questo termine ha successivamente evoluto in “boudin” in francese. È interessante notare che, in passato, i budini erano molto diversi rispetto alla loro concezione odierna. Essi consistevano in un impasto preparato all’interno del budello di un animale, avvolto in un tessuto e collocato in uno stampo, per poi essere cotto mediante l’ebollizione.

L’identità del primo budino nella storia rimane incerta, ma è un fatto noto che già nell’antica Roma questa tecnica veniva utilizzata per preparare piatti, cucinando tutto insieme al piatto principale in un unico recipiente. Un testo del Trecento noto come “Il Ménagier de Paris” contiene ricette per il “boudin blanc,” una salsiccia bianca, e il “boudin noir,” una sorta di sanguinaccio. Le prime preparazioni che assomigliano ai budini odierni iniziarono a emergere solo nel Settecento, quando le creme cotte e le mousse divennero popolari sulle tavole delle classi più agiate.

Oggi, i budini sono spesso serviti in coppe o su piatti e rientrano nella categoria più ampia dei “dolci al cucchiaio,” che comprende una vasta gamma di dessert. Questa evoluzione nella storia culinaria ci mostra come i piatti abbiano attraversato un viaggio affascinante nel corso dei secoli, passando da preparazioni rusticamente avvolte in budelli animali a raffinati e deliziosi dessert serviti con eleganza.

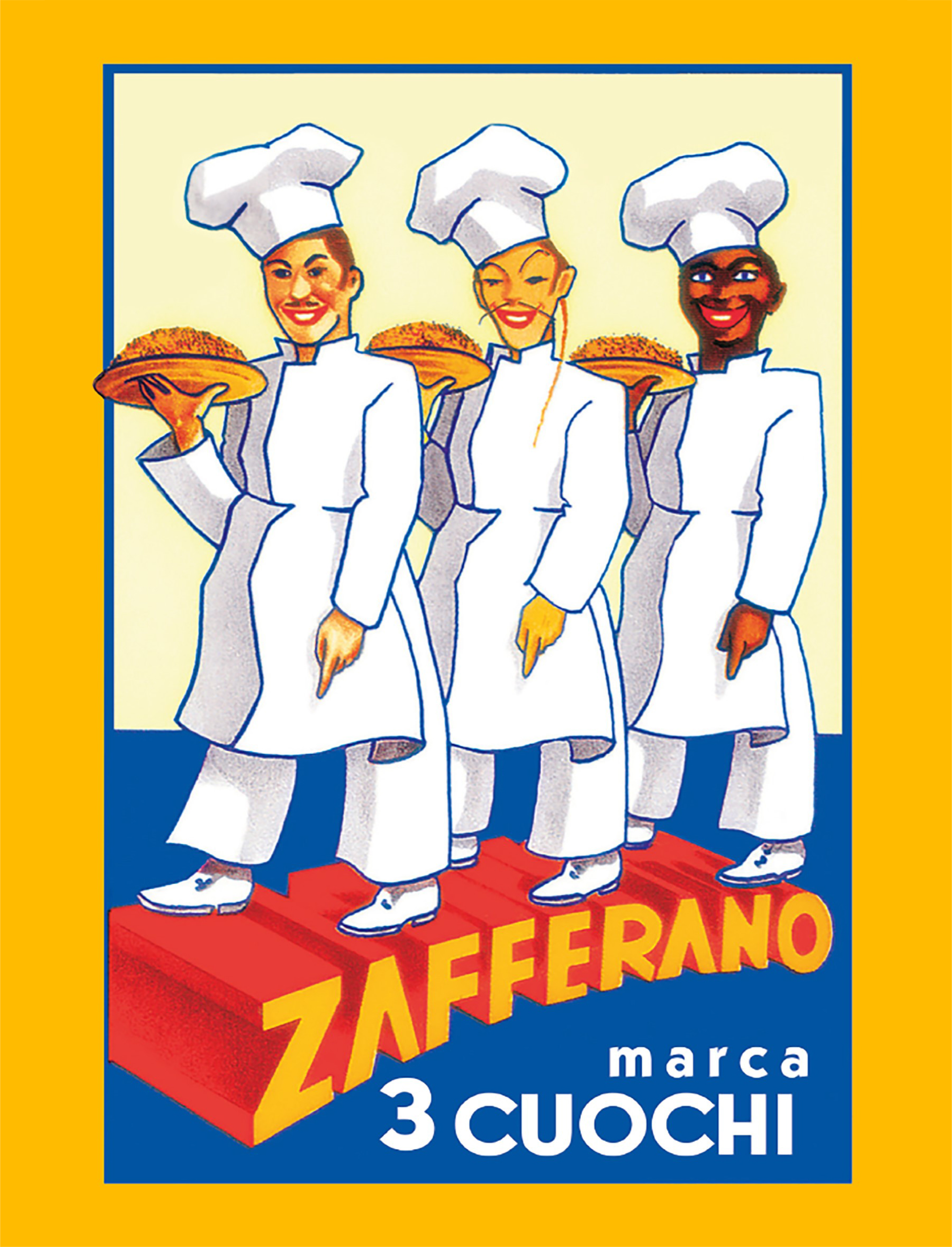

Anche se i budini più conosciuti sono quelli alla vaniglia o al cioccolato, non per forza si devono offrire questi classici ai propri commensali. Chi desidera qualcosa di diverso e originale, infatti, può decidere di preparare il budino cremoso alla vaniglia e zafferano. Servire questo dessert significa offrire ai commensali una preparazione golosa che si va a distinguere all’interno del panorama dei dolci.